高圧電気設備(変圧器・コンデンサなど)のPCBについて

PCBについてよくいただくご質問集

古いトランス(変圧器)やコンデンサなどの高圧電気設備には、かつてPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されていたケースがあり、法的に厳格な取扱いが求められます。PCBは健康や環境へのリスクが指摘されており、適切な処理を行わなければ法規制や処罰の対象となることも。

Q&Aでは、「PCBってそもそも何?」「どんな機器に含まれているの?」「処理や交換工事の際に注意すべきポイントは?」など、高圧電気工事の際に押さえておきたいPCBに関する基本的な疑問をわかりやすくまとめています。高圧設備のメンテナンスや更新工事を検討されている方は、ぜひご覧ください。

Q1:PCBとは具体的にどのような物質ですか?

PCBは、ベンゼン環が2つ連結した「ビフェニル」という構造の複数箇所に塩素原子が結合した合成化学物質です。高い絶縁性や難燃性、化学的に安定している点から、かつてトランスやコンデンサなどの電気機器に絶縁油として使用されてきました。

しかし、毒性が強く環境中に蓄積しやすいことが判明したため、日本では1972年頃から製造と新規使用が禁止され、現在は残存している機器の廃棄と無害化処理が義務付けられています。

Q2:なぜ以前はPCBが使われていたのですか?

高電圧を扱うトランスやコンデンサ、そして蛍光灯の安定器では、漏電を防ぎ安全性を確保するために優れた絶縁油が必要でした。

PCBは熱に強く、燃えにくいという特性を持つうえに電気的な絶縁性能も高いため、当時は理想的な素材とされていました。その結果、多くの大型変圧器などにPCBが使われており、今でも古い設備を調べるとPCB含有が見つかることがあります。

Q3:日本でPCB使用が禁止されたのはいつからですか?

日本では1972年にPCBの製造が停止され、以降は輸入や新規使用も行われなくなりました。さらに法整備が進められ、PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理の推進に関する特別措置法)により、PCBが含まれる機器や廃棄物の保管・処分方法が厳格に定められています。これにより、古いPCB使用機器については迅速に処理するよう求められています。

Q4:PCBは人体や環境にどのような悪影響を及ぼすのでしょうか?

PCBは分解されにくく環境中に残留しやすい性質を持ち、生物の脂肪組織に蓄積する傾向があります。そのため、体内で濃縮されると肝臓機能の障害や免疫系の抑制、発がんリスクの上昇などが指摘されています。設備からPCB油が漏れた場合には土壌や水質を汚染し、大規模な環境被害や健康被害に発展する恐れもあるため、早期の適切な処分が不可欠です。

Q5:高濃度PCBと低濃度PCBの違いは何ですか?

PCB廃棄物はPCB濃度によって高濃度と低濃度に分類されます。

高濃度PCB廃棄物(高圧変圧器・コンデンサー等)は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で無害化処理を行い、低濃度PCB廃棄物は環境大臣認定または都道府県知事等の許可を受けた施設で処分します。いずれも、分析結果を踏まえて法令に沿った適切な方法で対応する必要があります。

| 高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 | |

| 主な廃棄物 | ①高圧変圧器・コンデンサー等 ②安定器等 ③可燃性のPCB汚染物(100,000mg/kg超) ④不燃性のPCB汚染物(5,000mg/kg超) | ①微量のPCBに汚染された廃電気機器等 ②可燃性のPCB汚染物等(100,000mg/kg以下) ③不燃性のPCB汚染物等(5,000mg/kg以下) |

| 処理先 | 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO) | 無害化処理認定施設PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設 |

参照:ポリ塩化ビフェニル(PCB) 早期処理情報サイト

Q6:手元にPCB検査結果書があるのですが、どうすればよいでしょうか?

PCB検査結果書の内容を弊社にご共有いただければ、結果に基づいて適切な処分業者の手配や必要な手続きをスムーズに進めることができます。

法令や濃度区分に応じて処分ルートが異なる場合もあるため、最新の分析結果をもとに最適な対応をご案内いたします。念のため検査表のコピーはお手元で保管しておいてください。

Q7:自社が保有する機器にPCBが含まれているかどうかは、どのように確認できますか?(PCB検査表が手元にない場合)

「高濃度PCB」かどうかの判別

高濃度PCBかどうかは、電気工作物本体の銘板で製造者名・表示記号等を見ます。

1953年(昭和28年)から1972年(昭和47年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには、高濃度PCBが使用されている可能性があります。まずは機器に取り付けられている銘板を確認してメーカーや型式を調べ、各メーカーへの問い合わせや日本電機工業会の判別リストを参照することで、PCB含有の有無を確認できます。メーカー問い合わせ先一覧・一般社団法人 日本電機工業会:PCB判別ページ

「低濃度PCB」かどうかの判別

低濃度PCBかどうかは「絶縁油」を採取し分析を行います。

変圧器のように絶縁油を採取できる構造の電気工作物については、採取した絶縁油を分析機関へ分析依頼し、PCB濃度が0.5mg/kg超であれば、低濃度PCB含有電気工作物と判断します。

数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが1990年(平成2年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、1991年(平成3年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています(ニチコン製のコンデンサーについては、2004年3月以前のものでもPCB汚染の報告があります)。

一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、1994年(平成6年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています(ただし、富士電機製の一部の機器については、平成6年までに出荷された機器にPCB汚染の可能性が残るとされています。)。

Q8:PCB検査は誰が実施してくれるのでしょうか?

PCB廃棄物の分類(高濃度か低濃度か)を確定するためには、専門の分析機関が行う検査が必要です。電気主任技術者・電気工事会社が、トランスやコンデンサーの絶縁油を適切な方法で採取し、JIS規格などに則った分析手法を備える機関に依頼します。

Q9:油を分析した結果、PCBが含まれていることがわかったら必ず設備の使用を停止しなければいけませんか?処分期限は定められているのでしょうか?

指定された期限までに処分・廃棄を完了させることが義務付けられています。

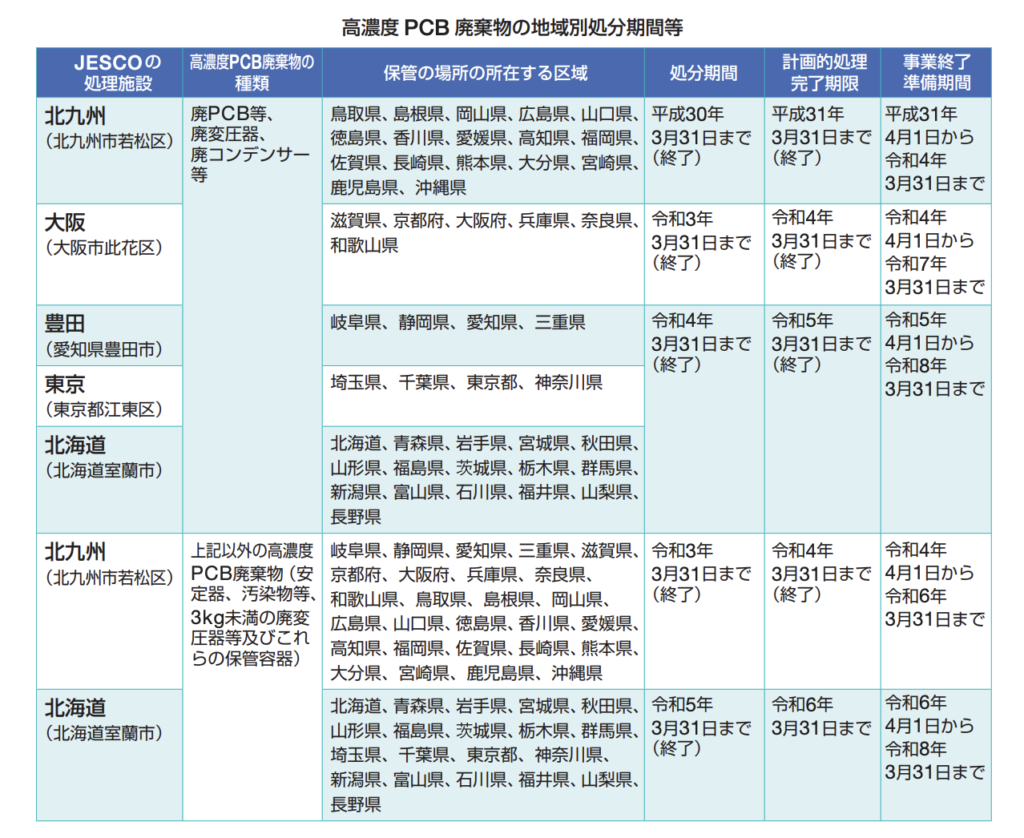

処分スケジュールや保管方法に違いはありますが、いずれにしろ期限内の対応が必要です。2025年1月現在、高濃度PCB製品については処分期限が経過しています。詳細は以下をご覧ください。

Q10:もしPCB含有機器を処分しないまま放置するとどうなるのでしょうか?

法令違反として行政処分や罰則の対象になる可能性があるだけでなく、長期間放置するほど設備の老朽化に伴う漏洩リスクが高まります。

実際にPCB油が漏れると土壌・水質汚染などの深刻な環境被害が生じ、費用と労力をかけて汚染を除去しなければなりません。また社会的信用の失墜に加え、損害賠償責任が問われることもあるため、放置は大きなリスクを伴います。

Q11:PCBの処分費用は誰が負担し、どのくらいの費用がかかりますか?

原則的に「汚染者負担の原則」により、PCB含有機器の所有者が処分に必要な費用を負担します。

処分にかかる費用は機器の種類や数、PCBの濃度、運搬距離などによって変わりますが、大型のトランスや高濃度PCBであれば、一台あたり数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

Q12:PCBを実際に処理するにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

サンプリングから分析には数週間から1か月ほどを要し、処理施設の予約や行政への届出手続きなどを考慮すると、最短でも数か月から半年程度かかることが多いです。

また、限られた処理施設に依頼が集中する時期には予約待ちが長期化する可能性があるため、余裕をもって処分計画を立案し、早めに手配しておくことが望ましいです。